青岛理工大学环境与市政工程学院“历史探寻队”的同学们,利用这个暑假时间,在抗日战争胜利八十周年之际传承红色革命精神,对烟台栖霞市的胶东革命烈士陵园进行了深度调研,了解先辈们的红色事迹,感悟革命的伟大意义,于革命先辈的事迹中,感悟当今和平的来之不易。

在墓碑前驻足:读懂“无名”背后的重量 周末的烟台胶东革命烈士陵园,没有导游的扩音讲解,没有密集的参观人群,只有我们一行大学生,怀着一颗敬畏的心沿石板路前行。这场自发组织的“讲抗战故事 扬抗战精神”实践活动,从这片沉默却厚重的土地开始,我们想用自己的方式,和八十多年前的青春对话。

陵园的松柏长得很高,阳光透过枝叶洒下来,在墓碑上投下斑驳的光影。三千多座墓碑整齐排列,队员王栩晨发现有的墓碑刻着名字和生卒年,“1925-1944”“1928-1945”这些数字刺痛了我们的眼睛,他们牺牲时,比现在的我们还年轻,更多的墓碑只刻着“无名烈士之墓”,他们连照片都没留下一张。

一座标着“胶东军区独立营战士”的墓碑吸引了大家的注意,队长李梓源翻出提前查的资料:“1942年冬季反扫荡,独立营为掩护群众转移,在牙山阻击日军,全营战士无一生还。”风穿过松林,沙沙声像在回应。徐锦睿同学从包里拿出笔记本,一笔一画抄下墓碑上的字;有人蹲下来,用手轻轻擦去碑上的浮尘。这些“无名”不是遗忘,而是最厚重的铭记。

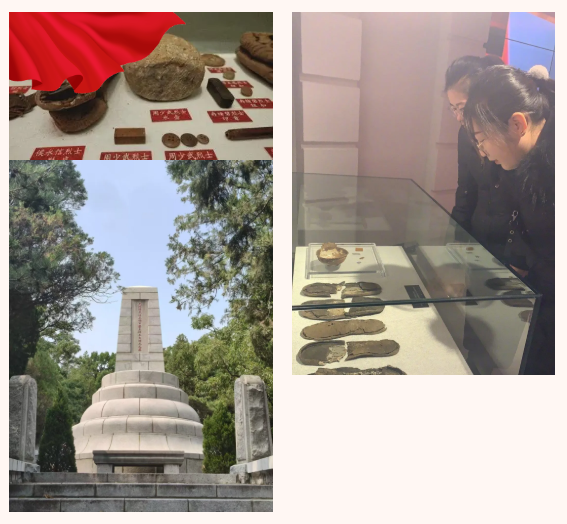

在展厅里凝视:让文物说故事给青春听 展厅里的玻璃柜里,静静躺着带着弹孔的军帽、锈迹斑斑的地雷外壳、泛黄的战地日记。我们围着一份1943年的《胶东大众》报纸复印件,上面登着“海阳民兵创造”“头发丝雷”的故事:“赵守福把头发丝缠在引信上,日军一碰就炸,鬼子再也不敢随便摸老百姓的东西。”

最让人心头一紧的是一件打满补丁的棉袄,旁边卡片写着:“女战士刘惜芬穿过的棉袄,1949年牺牲前,她用这件棉袄裹过受伤的战友。”邱雨洁同学更是轻轻摸了摸玻璃,小声说:“这针脚和奶奶纳鞋底的样子很像。”原来英雄的铠甲,也曾是带着体温的织物;那些课本里的 “地雷战”“地道战”,都是普通人用智慧和勇气拼出来的生路。

在纪念碑下诵读:让历史的声音穿过时光 我们把诵读会的主场地选在 “胶东抗日英雄纪念碑”前,这里刻着 “不屈不挠,浴血奋战”八个大字。提前准备的诵读篇目里,有战士的家书、民兵的歌谣,还有我们自己写的感悟。

碑前读信,风亦应声。“娘,等打跑鬼子,我就回家种庄稼”——当念到这句来自战地日记的话时,远处的松柏突然被风吹得哗哗响,像是有人在应和。读至“胶东子弟兵用身体搭人桥,让群众踩着我们过河”,几个男生的声音格外洪亮。没有麦克风,没有观众,只有墓碑作见证,但每个人都读得格外认真——我们知道,这些文字里藏着的,是比任何口号都动人的信仰。

我们是自发而来的大学生,带着年轻的眼睛看历史;我们更要做自觉的传承者,带着历史的温度向未来。当我们把陵园里的所见所感讲给同学听,当我们在课堂上更坚定地举起手,当我们在志愿服务中多一份坚持——这便是对抗战精神最好的呼应。(撰稿:李梓源 于哲源 审核:隋学智)