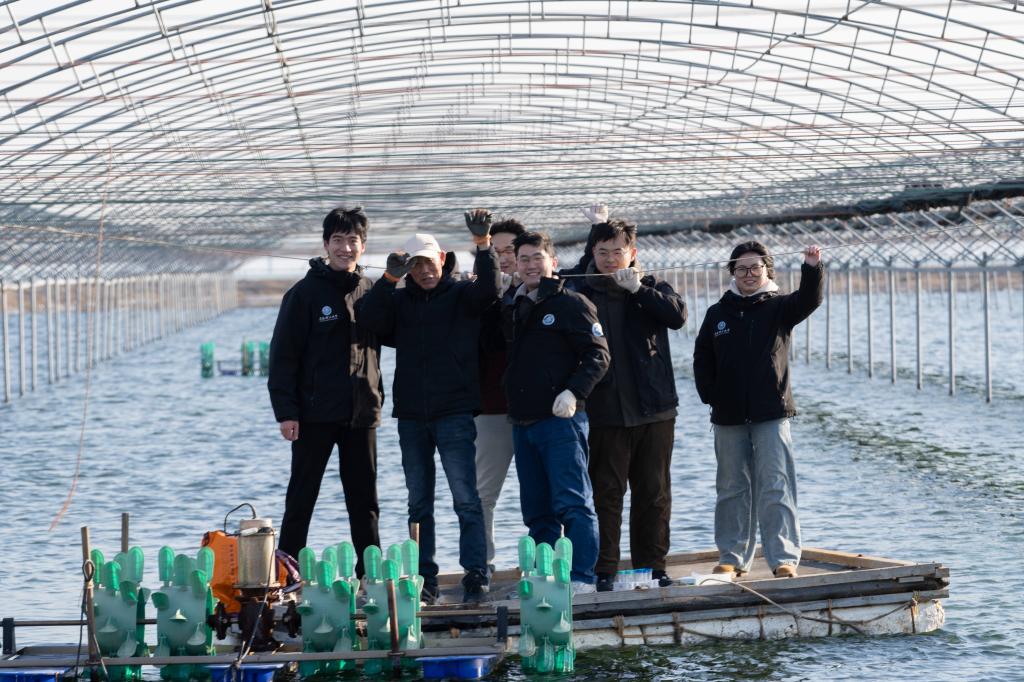

为响应国家水域生态环境保护与绿色水产养殖政策号召,青岛理工大学环境与市政工程学院泓碧水处理实践团近日赴青岛市城阳区河套街道开展寒假社会实践。团队由博士研究生高原带队,成员包括博士研究生3人、硕士研究生6人及本科生若干,聚焦海参养殖废水处理难题,通过技术革新与科普服务助力养殖户降本增效,推动海水养殖业可持续发展。

直面痛点:传统换水模式亟待绿色转型

在城阳区河套街道,海参养殖是当地重要的产业之一,调研区域养殖面积超300亩。长期以来,养殖户依赖“海水直换”方式调控养殖池水质,通过频繁抽取海水稀释池中污染物(如氨氮、亚硝态氮等),但该模式存在两大弊端:一是每日数次的换水操作需消耗大量电力,推高养殖成本;二是直排废水携带的富营养化物质对近海生态造成潜在威胁。如何实现“少换水、优水质、低排放”,成为养殖户与环保部门共同关注的焦点。

技术破题:曝气设备改造赋能节能降耗

针对这一难题,泓碧水处理实践团依托青岛理工大学环境学科技术优势,提出“精准曝气+生物强化”协同治理方案。团队对养殖池原有曝气系统进行升级改造,通过优化曝气头布局、引入高效增氧技术,显著提升水体溶解氧含量,促进污染物降解;同时,依靠团队自主研发的“土著生物膜原位富集技术”,增强池内氮循环效率,减少氨氮等有害物质积累。

预计改造后,养殖池换水频率从每周3-4次降至每月1-2次,电力成本降低60%以上,且出水水质达到《水产养殖尾水排放标准》。目前,相关技术已形成专利10余项、软件著作权5项,并在《 Bioresource Technology》、《Journal of Water Process Engineering》等高水平期刊发表论文10余篇,为规模化应用奠定基础。

扎根一线:产学研融合服务乡村振兴

实践中,团队深入养殖车间,为农户提供“一对一”技术诊断,并举办环保宣讲会,通过动画演示、水质检测实验等通俗形式,普及尾水处理法规与生态养殖理念。“以前总觉得环保是‘费钱不讨好’,现在才发现新技术既省钱又省心!”希望参与改造的养殖户韩先生感慨道。

此外,团队并搭建线上答疑平台,通过实时水质数据监测与远程指导,形成长效帮扶机制。目前,河套街道已有5家养殖户与团队达成合作意向,预计为养殖户年节省成本超百万元。

长效合作:共建示范基地引领产业升级

本次实践中,泓碧水处理实践团与河套街道重点海参养殖基地正式达成战略合作意向。根据协议,团队将在未来一年内分阶段推进养殖池曝气设备改造工程,并对水质指标、海参长势等关键数据进行长期跟踪监测,形成“技术优化-效果评估-模式推广”的闭环管理体系。同时,双方将共建青岛理工大学水产养殖尾水治理实践基地与绿色水产养殖技术示范基地,为后续科研攻关、学生实习及行业培训提供平台支撑。

“示范基地的落成,不仅能为养殖户提供可复制的技术样板,还将助力青岛‘海洋名城’建设与水产养殖业低碳转型。”团队指导老师表示。这一合作标志着高校科研成果从“实验室”到“养殖池”的深度衔接,有望为胶州湾海域生态环境保护提供新范式。

青春担当:把论文写在祖国大地上

“水产养殖绿色转型需要兼顾环境效益与经济效益,我们的技术必须‘接地气’。”高原表示。此次实践不仅让团队成员深化了专业认知,更见证了科技助农的切实价值。据悉,青岛理工大学环境与市政工程学院已地方养殖企业构建联动机制,未来将以示范基地为枢纽,推动技术培训、设备升级与政策咨询一体化服务,助力青岛海洋经济高质量发展。

青岛理工大学始终倡导“知与行合一”的育人理念,此次实践是高校服务地方生态文明建设的生动缩影。青年学子以专业之力解产业之困,为乡村振兴注入绿色动能,诠释了新时代青年的责任与担当。

(撰稿:高原 臧艺菲;审核:隋学智)